0kg/5522.0kg

0円

更新日付:2025年03月25日

気温や海水温、気象状況などの長期的な変化のことを、気候変動といいます。主な原因は、化石燃料の燃焼や森林の伐採、自動車の走行や発電といった人間の活動による、温室効果ガスの増加です。

温室効果ガスは、主に水蒸気、二酸化炭素、メタン、フロン類で、中でも二酸化炭素の影響が大きいとされています。

18世紀後半の産業革命以降、二酸化炭素を含む温室効果ガスの排出量が増えました。

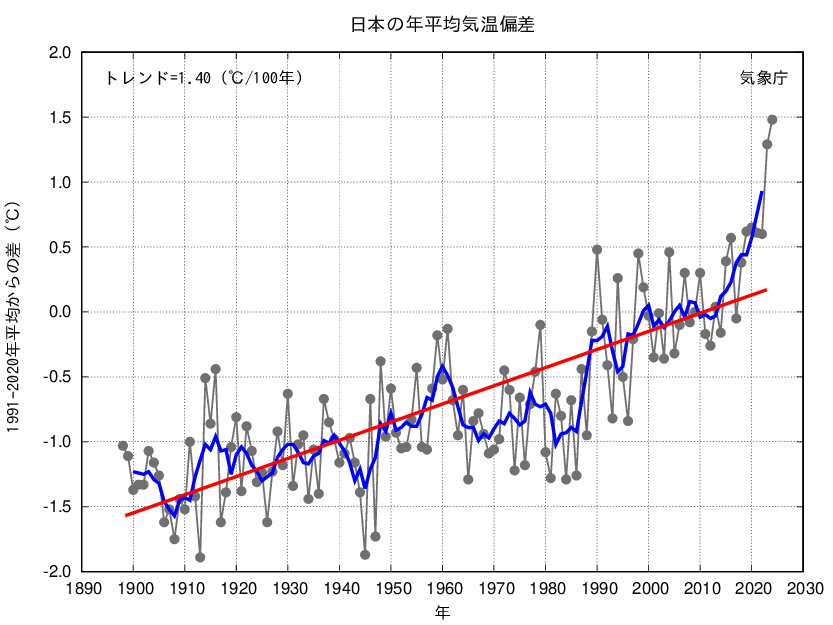

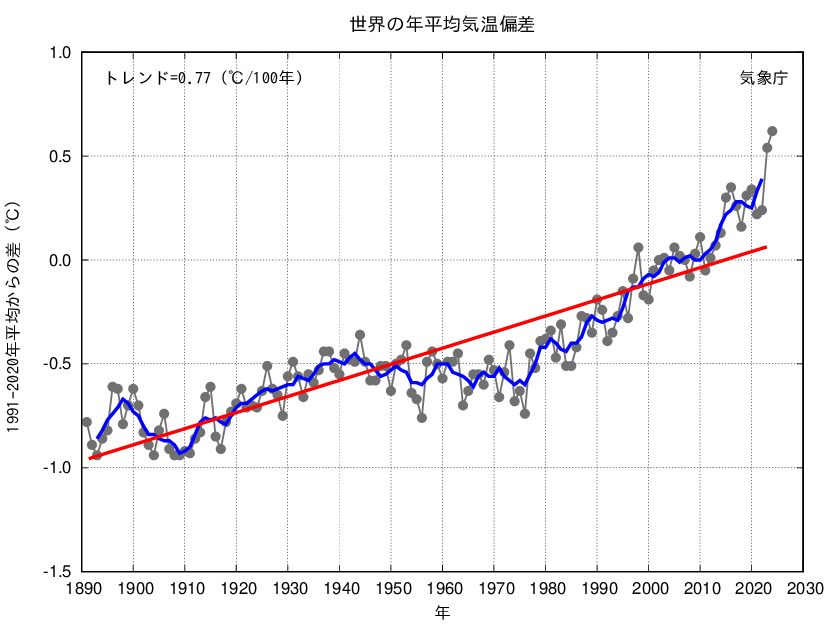

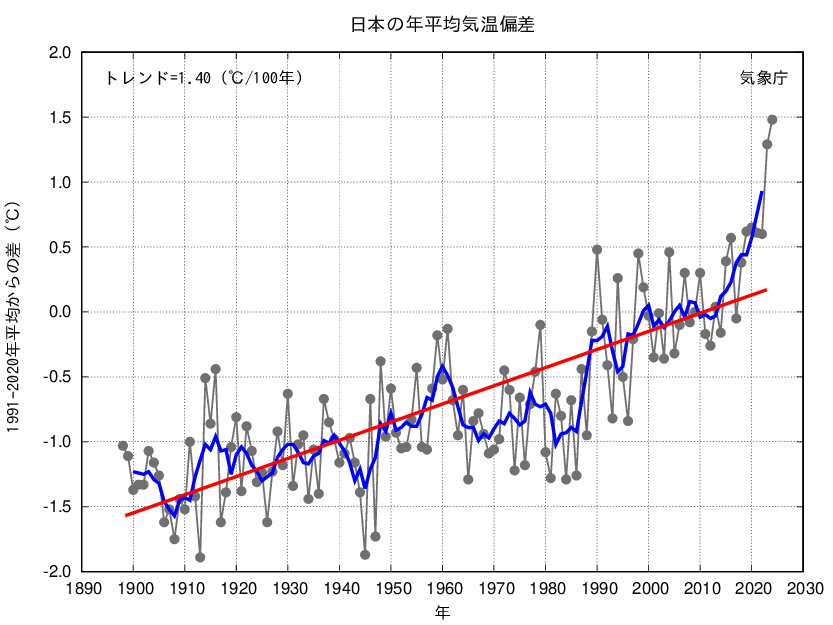

日本においては、1898年の統計開始以降の平均気温は100年あたり約1.4℃の割合で上昇しています。最高気温が35℃以上の猛暑日や夕方から翌日の朝までの最低気温が25℃以上の熱帯夜が増え、逆に1日の最低気温が0℃未満の冬日の日数は減少しています。

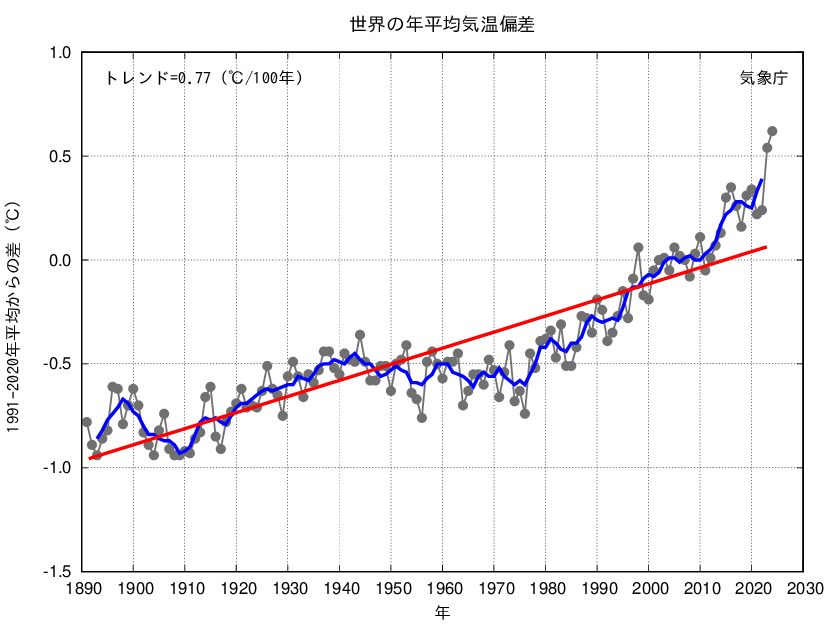

一方、世界の平均気温の上昇は、100年あたり約0.76℃。世界に比べて日本の方が上回っているのです。こういった気温の上昇は極端な大雨や干ばつ、海面の上昇につながり、生態系や農業、水産業、さらには災害や健康被害など様々な分野に影響を及ぼします。

出典:気象庁ホームページ

植物や動物の分布や生息地が変化。サンゴの白化現象など、生物多様性の減少や生態系の破壊が進行。

気温の上昇や異常気象の影響により、農産物の品質低下や収穫量減少。大雨や台風、洪水などによる被害が増加。

海水温上昇により生態系が変化し、漁獲量が減少。弱アルカリであるはずの海水が、大気中の二酸化炭素吸収により酸性化し、貝類や甲殻類、プランクトンなどの成長に悪影響。

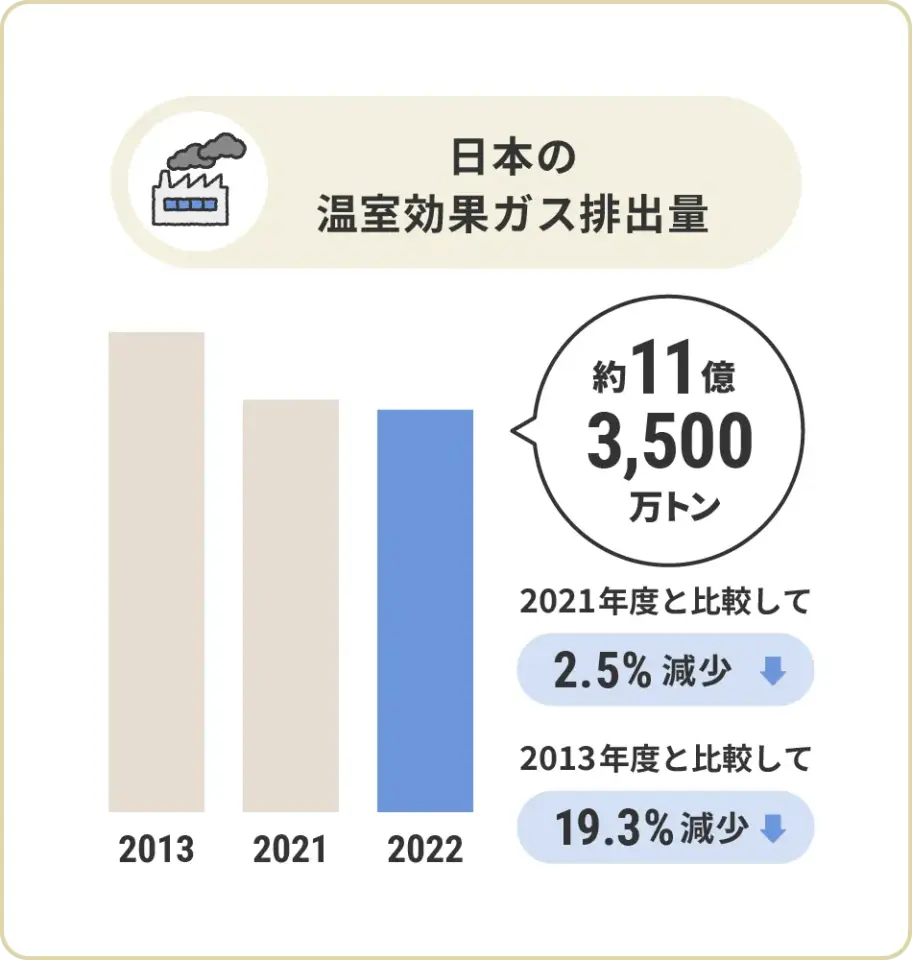

2022年度の日本の温室効果ガスの排出量は、約11億3,500万トンです。2021年度と比較して2.5%の減少、2013年度と比較して19.3%の減少となり、過去最低値となっています。

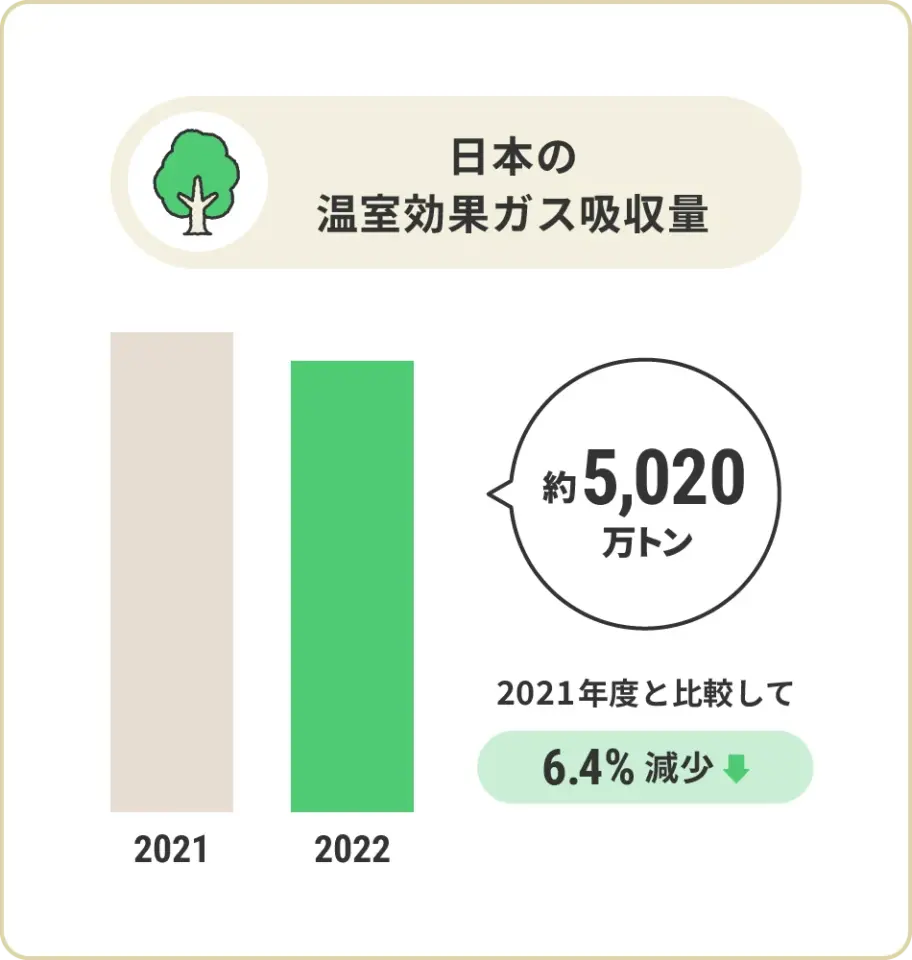

一方で、気候変動を抑制する森林などからの温室効果ガス吸収量は、2022年度は約5,020万トンで、2021年度と比べると6.4%減少。人工林の高齢化によって成長が鈍くなったことが主な要因とされています。

世界的な気候変動とその影響を重く受け止め、気候変動に関する国際的な枠組みであるパリ協定が2016年に発効しました。

パリ協定では、先進国と途上国を問わず、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることを目的としています。

その目的達成のために、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と森林等による吸収量のバランスをとるカーボンニュートラル=脱炭素社会の実現が目標として掲げられています。

日本を含む120以上の国・地域が、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指す中、日本は、2030年度に温室効果ガスの排出を2013年度比で46%の削減を中期目標に掲げています。

そういった取り組みの中政府は、国民一人一人が脱炭素社会づくりに貢献するため、国民運動「デコ活(二酸化炭素(CO₂)を減らす(DE)脱炭素(Decarbonization)と、環境に良いエコ(Eco)を含む“デコ”と活動・生活を組み合わせた新しい言葉)」を推進しています。

断熱・省エネ住宅などによる電気代抑制、LED・省エネ家電といったエコグッズの活用、食品の食べ切りや食材の使い切り、デジタルを活用したテレワークなど、脱炭素につながる暮らしを叶える行動の変容、ライフスタイルの転換を後押ししています。