「緩和」と「適応」

更新日付:2025年03月25日

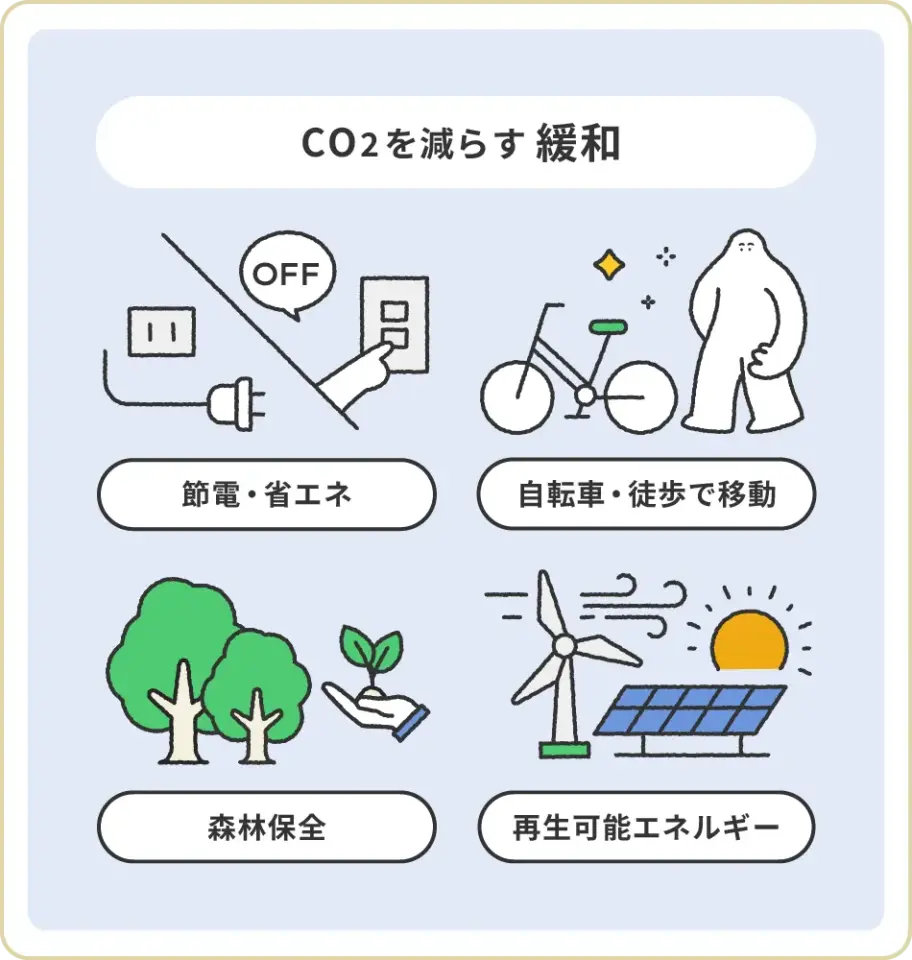

「緩和」の取り組み

気候変動対策は、大きく分けて二つあります。

一つは、温室効果ガスの排出を抑え、気候変動の進行を防ぐ「緩和策」で、もう一つは、すでに現れている、または今後予測される気候変動の影響に備え、被害を防いだり軽減したりする「適応策」です。

気候変動の影響や将来予測されるリスクから私たちの生活や健康を守るためには、緩和と適応の両方を進めながら、総合的に気候変動への対応を強化していくことが求められます。

温室効果ガスの排出を減らし、気候変動の進行をできるだけ抑える緩和は、身近なエコ活動として取り組めるものも多くあります。

- 節電や省エネを心がけたり、エネルギー効率の高い機器を使用することで、無駄なエネルギー消費を減らす

- 車の利用を減らし、自転車や徒歩で移動する、歩きやすい街づくりを進めるといったライフスタイルの工夫で温室効果ガスの排出を抑える

- 太陽光や風力などの再生可能エネルギーを積極的に活用する

- CO₂を吸収する森林を保全し、植樹を増やす

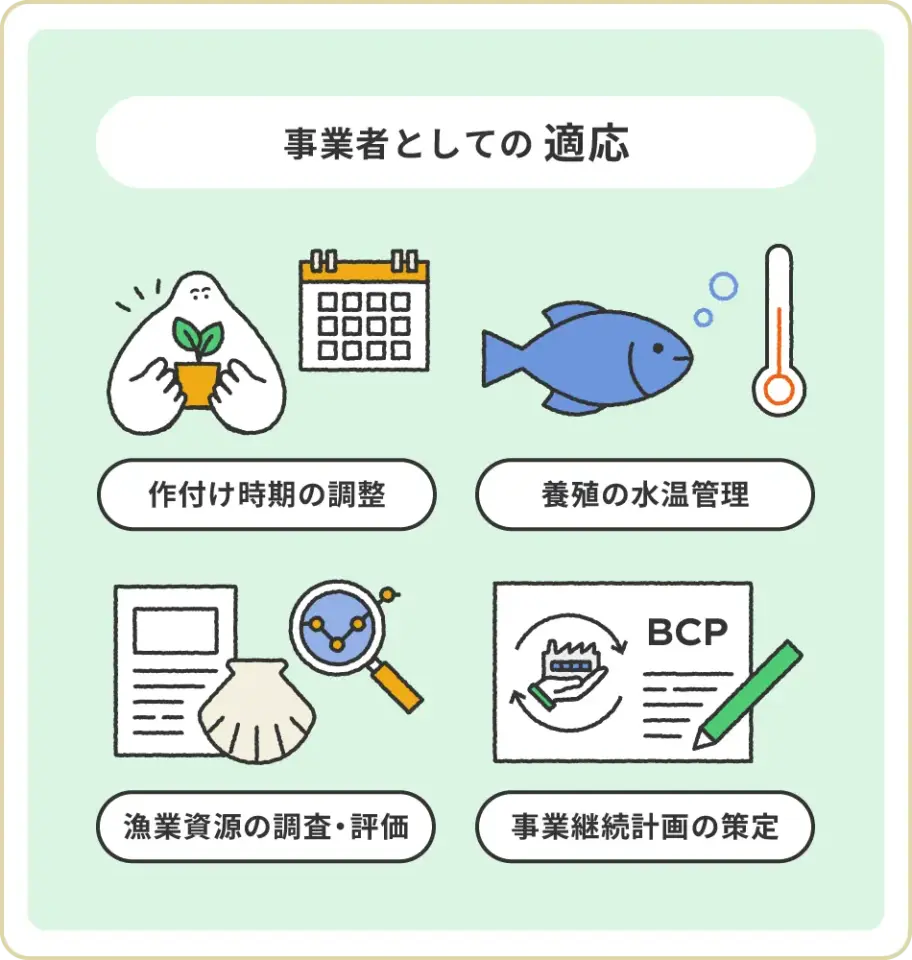

事業者としての適応

事業者にとっても、気候変動が事業に様々な影響を及ぼします。そのリスクを軽減・回避するため、農業や漁業、経済などの分野での対策が重要です。

農業分野

- 作物の高温耐性品種への変更、作付け時期の調整

- 品質低下防止のための日よけ設置…など

漁業分野

- 水温上昇の影響に対応するための、養殖の水温管理や品種改良

- 漁業資源について調査や評価、不漁の原因の解明、海洋環境の変化が水産資源に与える影響の調査…など

経済分野

- 豪雨災害などのリスクに備え、事業を継続できるようにするBCP(事業継続計画)の策定…など

BCPとは、企業が自然災害や大規模火災、テロ攻撃などの緊急事態に直面した際に、事業資産の被害を最小限に抑えながら、中核事業を継続または迅速に復旧できるようにするための計画のことです。これには、平常時に行う準備や、緊急時の事業継続の手順・対策が含まれます。

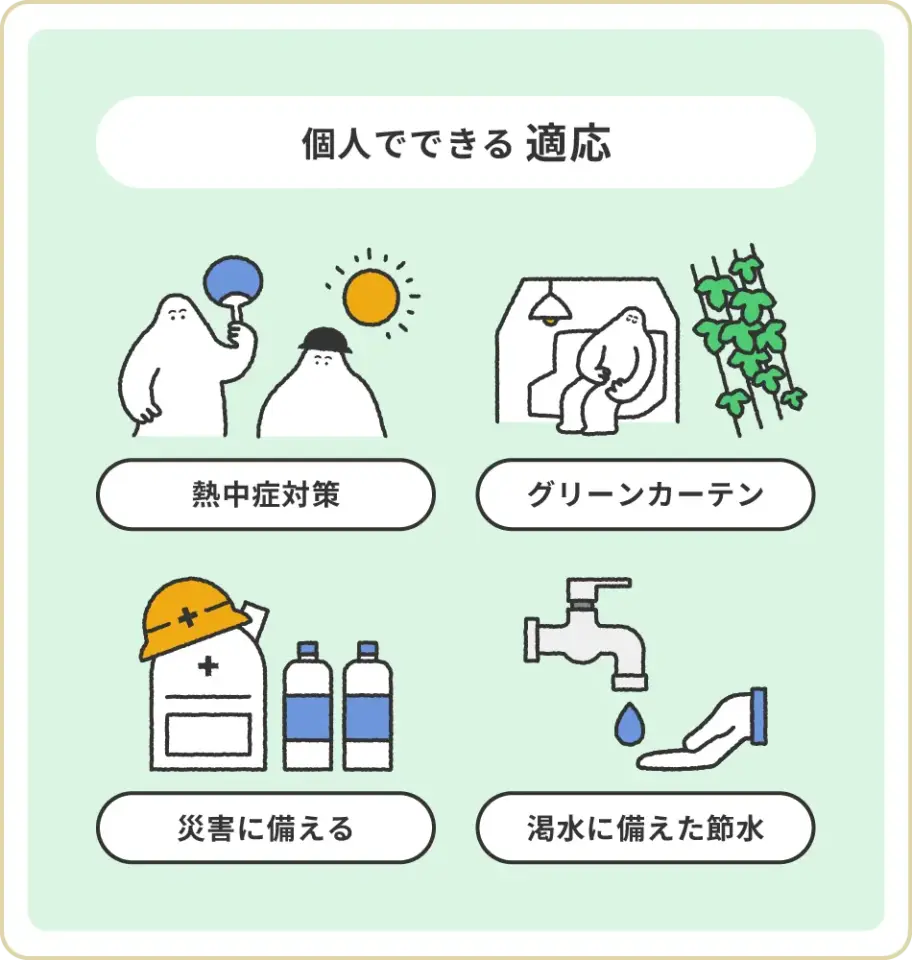

個人でできる適応

個人でできる適応として、熱中症やデング熱感染症の予防など健康分野、災害への備えなど自然災害分野での適応策などがあります。

また、気候変動による変化を正しく理解し、柔軟に対応する姿勢を持つことも適応の一つであり、持続可能な未来を築くために必要なことです。

健康分野

- 上昇する平均気温に応じた熱中症対策

- 暑さを和らげるグリーンカーテンなどの対策

- デング熱を媒介する蚊を発生させない、蚊に刺されないようにする対策

自然災害分野

- 豪雨・洪水・土砂災害などへの備え(ハザードマップの確認や備蓄など)

- 渇水に備えた節水対策