国の目標、県の目標

更新日付:2025年03月25日

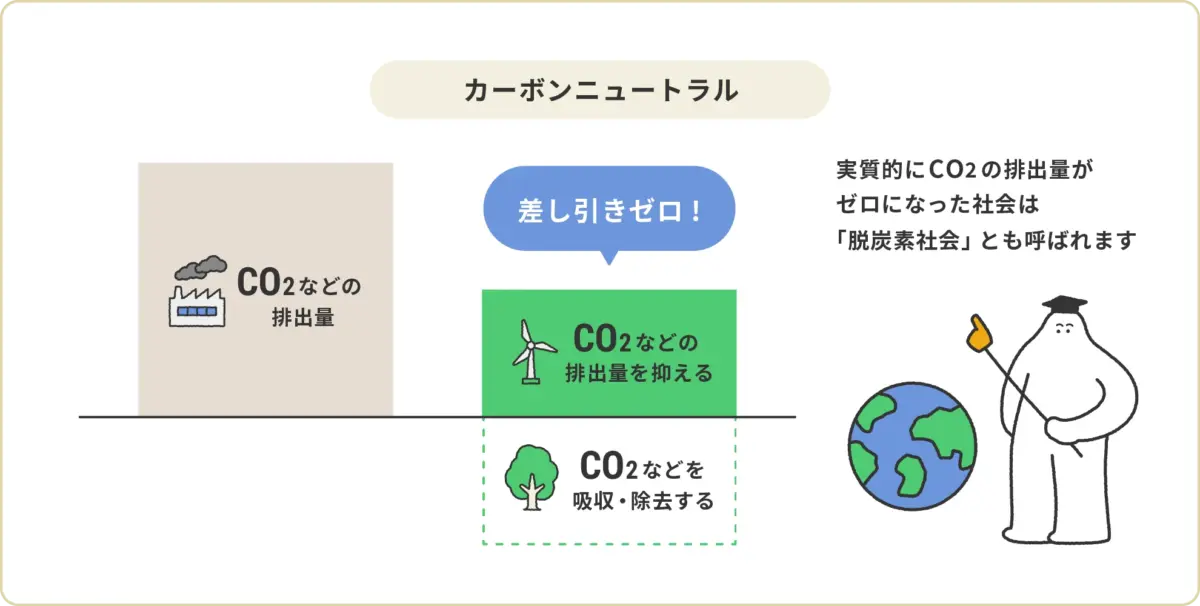

国の目標 〜 カーボンニュートラル 〜

カーボンニュートラルとは、人間の活動によって排出されるCO₂などの温室効果ガスの量と、吸収・除去する量を差し引きゼロにすることを指します。CO₂排出量をゼロにすることを脱炭素といい、カーボンニュートラルとほぼ同様の意味合いで使用されます。実質的に二酸化炭素の排出量がゼロになった社会は「脱炭素社会」とも呼ばれます。

カーボンニュートラルを達成するためには、再生可能エネルギーの活用や省エネの推進、森林や植生によるCO₂吸収の促進、さらにはCO₂を回収・貯留する技術(CCS、DACなど)の導入が重要となります。各国や企業が2050年までのカーボンニュートラル実現を目指していますが、日本も国として「2050年カーボンニュートラル」を掲げて様々な取り組みを進めています。

具体的な取り組み

国が進めている多様な取り組みには、以下のようなものがあります。

脱炭素事業への新たな出資制度

環境省は、脱炭素事業に積極的に取り組む民間事業者などを重点的に支援するため、財政投融資を活用した「脱炭素化支援機構」を設立しました。200億円の出資をもとに約1000億円規模の脱炭素事業を推進し、新たなビジネスモデルの構築を通じて、数兆円規模の脱炭素投資を呼び込むことを目指しています。

地球温暖化対策計画等の見直し

2025年2月18日に「地球温暖化対策計画※1」が改定されました。この改定計画は、2021年の計画※1を元に、さらに野心的な温室効果ガス削減目標を設定しています。具体的には、2035年度までに温室効果ガスを2013年度比で60%、2040年度までに73%削減する目標を掲げ、2050年にはネット・ゼロを達成するための直線的な経路を描いています。

また、この新たな削減目標は、国際的な気候変動目標である1.5℃目標に整合的であり、国際連合気候変動枠組条約(UNFCCC)に提出された日本のNDC(国が決定する貢献)として位置づけられています。

改定された地球温暖化対策計画は、脱炭素社会実現に向けた取組みや投資を加速させ、排出削減と経済成長の同時実現を目指す内容となっています。

このように、政府は政策の継続性と予見性を高め、着実に温暖化対策を進めることを表明しています。

※1 2021年10月22日に日本政府は「地球温暖化対策計画」「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」「適応計画」「政府実行計画」「エネルギー基本計画」を閣議決定しました。これは地球温暖化対策に関して中央環境審議会(環境省)と産業構造審議会(経済産業省)の合同会合で議論され、長期的なビジョンをもとに地球温暖化対策計画の見直しが進められました。

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

2020年12月25日に開催された第6回成長戦略会議において策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が、2021年6月に具体化されました。グリーン成長戦略では、成長が期待される14の産業分野において高い目標を掲げ、あらゆる政策を総動員して取り組みを推進しています。

ゼロカーボンシティの表明から実現へ

2050年までに、二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指すことを表明する地方公共団体が増えています(1127/1922自治体[46都道府県、624市、22特別区、377町、58村](2024年12月27日時点))。環境省は、地方公共団体の脱炭素化を推進するため、情報基盤の整備や計画策定の支援、設備導入の支援など、一貫した取り組みを支援しています。

脱炭素経営への取り組み

パリ協定(2015年12月採択、2016年11月発効)をきっかけに、企業による脱炭素経営の取り組みが加速しており、気候変動に対応した経営戦略の開示(TCFD※2)や、脱炭素目標の設定(SBT※3・RE100※4)などが進められています。環境省は、TCFDに基づくシナリオ分析や、SBT・RE100の達成に向けた取り組みを支援し、企業の脱炭素経営を促進しています。RE100では、2030年までに再生可能エネルギー100%の電力調達を目指し、行動計画を策定しながら取り組みを進めています。また、こうした取り組みを通じて得られた知見をもとに、公的機関向けの再エネ調達実践ガイド「気候変動時代に公的機関ができること~『再エネ100%』への挑戦~」が公表されています。

※2 「気候関連財務情報開示タスクフォース」各企業の気候変動への取り組みを明確に開示する国際組織

※3 「Science Based Targets」科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標

※4 「Renewable Energy 100%」事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的なイニシアチブ

デコ活の推進

環境省は、脱炭素社会の実現に向けて、国民や消費者の行動変容やライフスタイルの変革を促すため、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」を推進しています。

エネルギー対策特別会計を活用した取り組み

地球温暖化対策のための税を材検としたエネルギー対策特別会計(エネ特)を活用し、再エネや省エネ設備など、温室効果ガスの削減につながる様々な取り組みに対して補助・委託事業が実施されています。

環境金融の拡大(金融のグリーン化)

環境に配慮した金融活動として、環境課題の解決に貢献する事業やサービスへの資金提供を拡大を推進しています。

脱炭素に向けた県の取り組み

和歌山県では脱炭素に向けて、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入促進の取組、また脱炭素経営の推進や、森林クレジットの創出など、脱炭素と産業を組み合わせつつ、県全体での脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進め、脱炭素先進県を目指しています。

地球温暖化防止活動推進員の養成

日常生活の中で地球温暖化防止に取り組み、地域のお祭りやイベントでの普及啓発活動や環境学習会の開催などに参加するボランティアを募集しています。

脱炭素経営に向けた計画策定を支援・情報提供など

脱炭素社会の実現を成長のチャンスと捉え、ビジネスの拡大や競争力の強化を図る中小企業などを対象に、CO₂排出量の見える化や計画策定にかかる費用の一部を補助しています。また、脱炭素経営やカーボンニュートラルに関するセミナーの開催や補助金の情報なども提供しています。

森林クレジットの創出

間伐や保護活動など、森林の適切な管理によって増加したCO₂の吸収量をクレジットとして国が認証する制度「森林クレジット」の取得普及を拡大するため、先行モデルとして県有林での森林クレジット取得に取り組んでいます。

企業の森

企業や団体が管理が行き届いていない森林を整備し、地域との交流も楽しめる事業です。活動を通じて、持続可能な社会や環境づくりに貢献できる取り組みです。

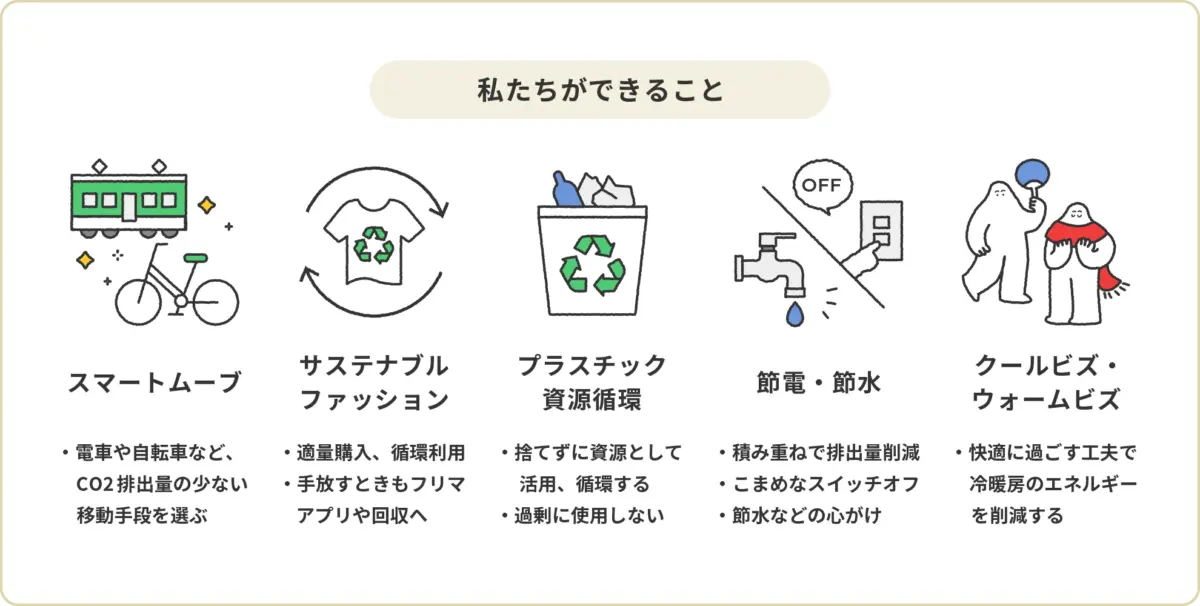

私たちができること

製品やサービスの消費に伴い発生する温室効果ガスのうち、私たちが日常生活で消費する衣・食・住や移動に関連する排出量は、消費全体の約6割を占めていると言われています。日々の暮らしの中で無駄を減らし、環境負荷の少ない製品やサービスを選ぶなど、できることから実践し、カーボンニュートラルなライフスタイルを目指すことが大切です。

日常生活でできる脱炭素アクション

スマートムーブ

普段の移動手段を見直すことで、CO₂排出量を削減できます。具体的には電車やバス等の公共交通機関の利用、 自転車や徒歩で移動、ふんわりアクセルなど「エコドライブ」の実践、電気自動車などのエコカーの利用といった行動です。

サステナブルファッション

「大量生産・大量消費・大量廃棄」の過程で、多くのCO₂が排出されます。「適量生産・適量購入・循環利用」を意識し、循環型社会の実現に向けた取り組みを進めることが重要です。具体的には、必要かどうか見極める、 一着を長く着る、 手放す時はフリマアプリや回収を通じてリユース・リサイクルするといった行動です。

プラスチック資源循環

プラスチック製品を捨てずに資源として活用するなどの循環が必要です。環境にやさしい製品を選ぶ、過剰に使用しない、市町村や店頭で分別・回収・リサイクルすることが提案されています。

節電・節水

節電や節水の取組を積み重ねることが排出量削減につながります。こまめなスイッチオフ、待機電力の削減、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビなどの節電。節水などの心がけが重要です。

クールビズ・ウォームビズ

冷房や暖房に過度に頼ることなく、快適に過ごすための工夫を加えて冷暖房に使用されるエネルギーを削減し、CO₂排出量を削減できます。